Biotecnologie della riproduzione animale: il contributo del Professor Cesare Galli

Il team di horseshowjumping.tv ha avuto l’onore di confrontarsi con il Professor Cesare Galli, uno dei massimi esperti europei nel campo delle tecnologie di riproduzione assistita veterinaria, un pioniere che ha saputo trasformare idee audaci in realtà concrete.

Fin dai primi passi della sua carriera, dopo essersi laureato in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Milano, il professor Galli ha dimostrato un’inclinazione naturale verso l’innovazione; il suo post-dottorato a Cambridge ha segnato l’inizio di un percorso straordinario, durante il quale ha approfondito tecniche avanzate come la produzione in vitro di embrioni e la clonazione animale. Queste esperienze lo hanno portato a realizzare alcune delle più importanti scoperte nel campo delle biotecnologie riproduttive.

Al suo fianco, la Dottoressa Giovanna Lazzari, veterinaria specializzata in embriologia, ha condiviso e arricchito questa “avventura scientifica”: insieme, hanno dato vita a successi che hanno scritto una nuova pagina nella storia della scienza, come il primo clone bovino nel 1999 e il primo clone equino al mondo, Prometea, nel 2003. Questa collaborazione, fondata su una profonda sinergia professionale e personale, ha permesso loro di esplorare nuove frontiere nella riproduzione assistita, sia in ambito animale che umano.

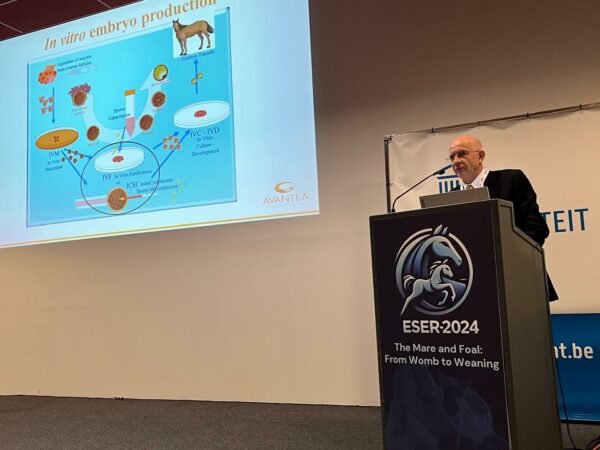

Nel loro laboratorio, Avantea, Cesare e Giovanna lavorano fianco a fianco per sviluppare tecnologie avanzate che non solo migliorano la riproduzione negli animali, ma aprono anche nuove possibilità per la ricerca biomedica. La loro dedizione ha reso Avantea un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

Il Professor Galli è stato insignito di numerosi premi per il suo contributo alla scienza. Tra questi, il Simmet Award dell’ICAR nel 2008 e il Pioneer Award dall’Associazione Europea delle Tecnologie Embrionali nel 2017. Con oltre 180 pubblicazioni scientifiche e la Presidenza in organizzazioni come l’European Embryo Transfer Association dal 1996 al 2000 e l’International Embryo Technology Society dal 2021 al 2022, il Professor Galli rimane una figura di spicco nel panorama scientifico internazionale.

Nel settembre dello scorso anno, la 40ª edizione dell’ETE (Earth Technology Expo) ha preso il via con un intervento del Professor Galli durante il quale è stato tracciato un bilancio dei significativi progressi ottenuti negli ultimi decenni, in particolare nel settore degli animali da allevamento, esplorando le innovazioni delle tecniche di fecondazione in vitro e l’impatto delle biotecnologie sulla sostenibilità e la conservazione delle razze a rischio di estinzione.

Professor Galli, lei ha aperto con il suo intervento la 40ª edizione dell’AETE (European Embryo Technology Association), tenutasi lo scorso settembre a Brescia. Vorremmo iniziare chiedendole come descriverebbe l’evoluzione delle tecnologie di riproduzione assistita negli animali da allevamento e quali ritiene siano i traguardi più significativi raggiunti in Europa in questo settore.

Professor Galli: In questi 40 anni, il progresso è stato notevole. Quando è nata la Società Europea di Embryo Transfer, la fecondazione in vitro era ancora confinata nei laboratori e non veniva utilizzata sul campo. Oggi, a livello globale, ha superato le tecniche tradizionali di produzione di embrioni tramite superovulazione, diventando la scelta primaria, soprattutto per i bovini, che producono naturalmente solo una progenie all’anno.

La fecondazione in vitro è ormai la tecnica di riferimento, come dimostrano le statistiche. In Europa, tuttavia, il suo impatto è minore a causa del mercato bovino più ridotto e meno remunerativo. Nonostante ciò, l’Europa è stata leader nel campo, soprattutto nei primi anni 2000, quando la produzione di embrioni in vitro era predominante rispetto ad altre aree del mondo.

Lo stesso vale per la riproduzione assistita negli equini, con tecniche come l’OVUM Pick-up e l’ICSI, dove l’Europa ha fatto da pioniere. Ancora oggi, l’Europa è leader in questa nicchia, anche se altre regioni stanno rapidamente avanzando.

In generale, l’Europa si distingue per l’innovazione, ma spesso si concentra più sulla regolamentazione che sull’ulteriore sviluppo delle proprie invenzioni. Abbiamo insegnato a molti esperti stranieri che poi hanno superato le nostre capacità produttive.

Per quanto riguarda il campo umano, il primo essere umano nato da fecondazione in vitro è stato concepito in Europa, grazie alle ricerche in campo animale della scuola inglese di Cambridge e del centro francese INRA di Jouy-en-Josas. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame in Europa ha spinto i governi a investire molto nella ricerca per garantire una produzione alimentare sufficiente. Tuttavia, con il tempo, si è arrivati a un eccesso anche come conseguenza della Politica Agricola Comune, e oggi la ricerca sulle tecniche di riproduzione non sono più finanziate dall’Unione Europea.

In questa intervista, il Professor Galli riflette non solo sui traguardi raggiunti, ma anche sulle sfide ancora da affrontare, dall’opinione pubblica alle politiche di regolamentazione.

Collegandomi al discorso sui limiti dell’Europa nel mantenere il passo con le innovazioni, volevo chiederle: quali strategie ritiene più efficaci per comunicare al pubblico e alle istituzioni l’importanza delle biotecnologie e delle tecniche di riproduzione assistita, soprattutto in termini di sostenibilità della catena alimentare e tutela delle aree rurali?

Professor Galli: Questa è una sfida rilevante che, purtroppo, non stiamo vincendo. Come dicevo, l’Europa è molto focalizzata sulla regolamentazione, offrendo da un lato maggiori garanzie, ma complicando la vita agli operatori del settore. La normativa sul materiale germinale, come ovociti, embrioni e spermatozoi, è tra le più complesse mai concepite.

A ciò si aggiunge la sfida dell’opinione pubblica. Con l’avvento dei social media e degli smartphone, tutto ciò che accade viene immediatamente esposto al pubblico, spesso in modo distorto. Gli operatori del settore si trovano così bersagliati da gruppi attivisti e criticati per presunte tecniche non che non considerano il benessere animale.

Le tecniche di riproduzione assistita, e la riproduzione in generale, non sono una scelta dell’animale, ma necessarie per l’allevamento. Anche il semplice parto naturale comporta rischi, ma per questo non riprodurre gli animali non è un’opzione. La riproduzione è fondamentale per la sopravvivenza della specie, per selezionare e migliorare le caratteristiche degli animali, come nei cavalli o nei bovini.

Si mettono così in atto processi che indirizzano l’animale verso specifiche attitudini, come nel caso di cavalli da salto, da trotto o quarter. Per le vacche, per esempio, a Cremona, una mucca che 40-50 anni fa produceva 20 litri di latte, oggi ne produce 60. Questo risultato non deriva necessariamente da tecniche avanzate di riproduzione assistita, ma dall’uso di inseminazione artificiale e tradizionali tecniche di selezione genetica. In sostanza, le tecniche di riproduzione sono strumenti fondamentali per migliorare e selezionare gli animali.

Oggi, selezioniamo animali che si adattano meglio all’allevamento, che producono più cibo consumando meno e riducendo le emissioni di gas. Queste tecniche sono essenziali anche per la conservazione delle razze in via d’estinzione, come dimostrano i progetti in Francia su razze locali che sono riusciti a valorizzare anche economicamente.

In definitiva, per mantenere vive le aree rurali, è necessario che gli animali siano redditizi per gli agricoltori. Solo così si potrà preservare l’ambiente e garantire che queste zone non vengano abbandonate, favorendo una gestione sostenibile del territorio.

A proposito di razze in via di estinzione, quali sono le principali sfide che affrontate nel recupero di queste specie, sia per gli animali da allevamento che per la fauna selvatica? Come possono le tecniche di riproduzione assistita contribuire a superare queste difficoltà e a preservare la biodiversità?

Professor Galli: Il recupero di razze in via di estinzione, che hanno raggiunto un numero molto ridotto di individui, è una sfida complessa. Questo vale sia per gli animali da allevamento sia per la fauna selvatica.

Ad esempio, noi stiamo lavorando anche con il rinoceronte bianco del nord, una specie in cui rimangono solo due femmine. In questi casi estremi, è fondamentale intervenire con tecniche di riproduzione assistita per evitare l’estinzione e ripristinare le popolazioni.

Questi animali occupano nicchie specifiche nell’ecosistema, e la loro scomparsa causerebbe squilibri ambientali. Uno degli obiettivi del PNRR è proprio nei programmi di ricerca sulla biodiversità. Con l’Università di Milano, ad esempio, abbiamo lavorato sulla razza bovina varzese, e i primi vitelli sono nati tra Natale e l’Epifania grazie alle nostre tecniche.

Esistono molte altre razze, sia bovine che equine e asinine, in particolare nel sud Italia, che sono a rischio di estinzione. Preservare questo patrimonio genetico è fondamentale, e le tecniche di riproduzione assistita offrono strumenti più efficaci rispetto a quanto è stato possibile in passato.

Ha menzionato le difficoltà nel comunicare al pubblico e alle istituzioni, oltre alle sfide nel continuare ad attrarre scienziati in un contesto del genere. Quali sono, secondo lei, le principali difficoltà?

Professor Galli: Da un lato, c’è la questione di come rappresentare questo settore: in modo positivo o negativo. Oggi, purtroppo, spesso viene presentato in maniera negativa, soprattutto sui social media, a causa delle critiche di animalisti e altre organizzazioni contrarie all’allevamento e all’uso degli animali per la produzione di latte, carne o per attività sportive e ludiche.

Questa visione scoraggia i giovani dall’intraprendere carriere in questo ambito e rende difficile anche per gli operatori del settore trovare motivazione. Una delle sfide principali che abbiamo affrontato con le società scientifiche è stata quella di attrarre nuovi membri, specialmente giovani, attraverso un piano strategico che offrisse opportunità di partecipazione e coinvolgimento.

Una parte significativa delle attività delle società scientifiche è dedicata proprio a coinvolgere i giovani. Tuttavia, è complicato bilanciare gli interessi degli operatori, che devono guadagnarsi da vivere, con quelli dei ricercatori, che sviluppano nuove tecniche per migliorare o adattare le pratiche alle esigenze attuali.

Un altro aspetto cruciale riguarda i regolatori, che devono essere aggiornati sulle problematiche del settore e sulle soluzioni offerte dalla scienza. È una sfida continua, che affrontiamo ogni anno. Un momento fondamentale per questo confronto è il congresso annuale, un’occasione in cui giovani ricercatori, operatori e regolatori si incontrano per discutere e collaborare. La prossima settimana parteciperemo al congresso internazionale dell’ IETS, come quello che si è svolto a Brescia dell’ AETE, che rappresenta un importante punto di incontro per tutte queste figure.

Tra le tematiche più affascinanti trattate, spiccano le potenzialità dell’editing genomico e l’impiego delle tecniche di riproduzione assistita nel miglioramento della produttività agricola e nella tutela delle biodiversità.

Tornando al tema della selezione genomica e delle nuove tecnologie, come l’utilizzo delle staminali o l’editing genomico, come vede l’evoluzione del contributo europeo in questo campo?

Professor Galli: La situazione è piuttosto complessa. In Europa, il discorso sull’ingegneria genetica è ancora un tabù, probabilmente a causa di preconcetti storici legati agli OGM e alla paura infondata del cosiddetto “Frankenstein Food”. La normativa attuale risale al 2001, quindi stiamo parlando di regole vecchie di oltre vent’anni. Oggi, però, le tecniche di editing genomico, come le CRISPR, rappresentano un approccio molto diverso rispetto al passato. Anche se non sono perfette, queste tecniche di “precisione” offrono maggiori possibilità di controllo e miglioramenti rispetto alle vecchie pratiche.

Non stiamo parlando di transgenesi, cioè inserire il gene di una fragola in un pesce o viceversa. Si tratta di accelerare la selezione genomica, migliorando le caratteristiche degli animali in modo più rapido rispetto al passato. Ad esempio, ciò che è stato ottenuto in decenni di selezione tradizionale, come l’incremento della produzione di latte da 40 a 60 litri per una vacca, può essere accelerato con queste nuove tecniche.

Con queste metodologie, possiamo selezionare animali più adatti alle esigenze attuali: che inquinano meno, hanno un migliore indice di conversione alimentare, o cavalli più competitivi e performanti. Questo permetterebbe di ridurre il numero di animali necessari per ottenere gli stessi risultati, diminuendo così l’impatto ambientale e ottimizzando le risorse.

Secondo lei, considerando che l’Europa è in ritardo rispetto ad altre regioni nell’adozione di tecniche come l’editing genomico, quali sono i principali ostacoli che frenano questo progresso?

Professor Galli: Direi che il problema principale è culturale, ma credo che in Europa si dovrebbe iniziare a sensibilizzare già nelle scuole. Le generazioni più giovani sono probabilmente più aperte a comprendere queste tematiche, ma è necessario che capiscano di cosa si tratta.

Se non si ha una conoscenza di base sul DNA o sulle tecniche che rendono le piante resistenti agli erbicidi o ai parassiti, si finisce per ragionare solo in termini emotivi. Questo atteggiamento si riflette poi nelle decisioni politiche.

Come dicevo, la normativa attuale risale al 2001, nonostante le CRISPR siano in uso da circa dieci anni non si è fatto nulla. Ora si comincia a parlare di NGT (New Genomic Techniques), che è fondamentalmente lo stesso concetto, ma presentato in modo diverso. Tuttavia, mentre per le piante si sta facendo qualche passo avanti, per gli animali il percorso è ancora lungo. Anche perché queste tematiche non sono considerate una priorità né per i singoli Stati né per l’Unione Europea, che attualmente deve affrontare altre questioni più urgenti.

In questo contesto, considerando quanto ha appena detto, quali iniziative si potrebbero intraprendere per incentivare aziende e investitori a supportare l’applicazione dell’ingegneria genetica o delle nuove tecniche genomiche negli animali?

Professor Galli: Sarebbe necessario rivedere e aggiornare le politiche in questo ambito. Abbiamo l’EFSA, l’European Food Safety Authority di Parma, che pubblica documenti utili, ma spesso non c’è un recepimento politico adeguato. Ogni Stato ha una visione diversa, come è accaduto con gli OGM: la Spagna e la Repubblica Ceca autorizzavano alcune colture geneticamente modificate, mentre Francia e Italia si opponevano fermamente.

Dovremmo gestire la questione a livello europeo, poiché ragionare solo in termini nazionali è limitante. Il mercato è europeo, non solo italiano. Tuttavia, mettere d’accordo 27 Paesi su questi temi è complesso, soprattutto a causa delle forti influenze dell’opinione pubblica e delle difficoltà nel raggiungere decisioni unanimi su argomenti così delicati e controversi. Questo rappresenta un vero problema di governance, che limita il progresso in molti campi.

Tornando al tema dell’editing genomico, pensando all’applicazione nei suini per lo xenotrapianto, queste tecniche rappresentano una speranza concreta per il futuro. Quali sono le principali problematiche etiche e scientifiche che restano ancora da affrontare in questo settore, di cui lei si occupa da anni?

Professor Galli: In questo ambito, avere animali geneticamente modificati per scopi medici è meno controverso rispetto al loro utilizzo nella catena alimentare. C’è un atteggiamento più positivo e propositivo anche in Europa, e in passato sono stati finanziati programmi in questo settore dall’Unione Europea. Attualmente, la Germania è il Paese che ha mantenuto i finanziamenti e probabilmente sarà il primo a trapiantare organi di maiale negli esseri umani.

Tuttavia, ci sono ancora ostacoli legati alla percezione pubblica della genetica e al benessere animale. Sebbene queste tecniche non compromettano il benessere degli animali, la cultura animalista rende difficile ottenere investimenti. I colleghi tedeschi, ad esempio, pur essendo pronti, non trovano venture capital disposto a finanziare i progetti, poiché servono ingenti investimenti per portare questi animali nelle cliniche.

C’è inoltre la necessità di strutture adeguate per mantenere i suini isolati da patogeni, garantendo allevamenti barriera con basse presenze batteriche e virali. Questo è essenziale per assicurare che gli organi siano sicuri per il trapianto negli esseri umani.

Attualmente, la sopravvivenza degli organi trapiantati dai maiali è limitata a pochi mesi, come dimostrato dagli esperimenti negli Stati Uniti. Gli USA e la Cina stanno investendo massicciamente in questo campo, raccogliendo rapidamente milioni di dollari, il che li pone in vantaggio rispetto all’Europa. In Europa, invece, è molto difficile ottenere finanziamenti a livello nazionale o europeo e soprattutto privati.

Infine, c’è una crescente necessità di organi, in particolare reni e cuore, poiché le donazioni da parte di esseri umani sono in calo. Questo è dovuto anche alla diminuzione degli incidenti stradali e al fatto che molti organi di donatori anziani non sono più idonei. Gli unici organi spesso disponibili sono quelli di persone decedute per overdose. Lo xenotrapianto è uno dei dieci obiettivi identificati dal World Economic Forum di Davos, e si spera che in futuro anche in Europa si possano aumentare gli investimenti in questo settore. Tuttavia, la storia e la cultura europee rendono più difficile attirare grandi capitali rispetto agli Stati Uniti.

Con il suo ampio bagaglio di esperienza, il Professor Galli ha offerto anche uno sguardo approfondito sul futuro delle biotecnologie in Europa e sugli ostacoli che ancora ne ostacolano l’adozione su larga scala.

Guardando al futuro e tornando su un tema forse meno dibattuto, parliamo dell’integrazione della selezione genomica nell’allevamento del bestiame, bovini e, nel caso specifico, cavalli. Come pensa che si evolverà nei prossimi decenni l’equilibrio tra preoccupazioni etiche, fattibilità tecnologica e benefici economici?

Professor Galli: Se seguiamo i trend già osservati nella riproduzione assistita, è probabile che ciò che è successo con i bovini si estenderà anche ai cavalli. Ad esempio, l’uso del seme sessato potrebbe diventare una realtà, soprattutto in contesti specifici come l’allevamento di cavalli arabi, dove c’è una maggiore richiesta di femmine. Questo permetterebbe agli allevatori di avere un controllo maggiore sulla riproduzione, riducendo il numero di cavalli non desiderati e quindi i costi di gestione.

La selezione genomica è un altro aspetto chiave. Come avvenuto con i bovini, si può accelerare la selezione di determinati caratteri genetici, senza necessariamente ridurre la base genetica. Una delle critiche a questa pratica è che potrebbe portare a un’eccessiva riproduzione di pochi individui, riducendo la variabilità genetica. Tuttavia, l’uso di tecnologie come il seme congelato o la selezione basata su dati scientifici può aiutare a mantenere un equilibrio.

Con il tempo, l’accumulo di dati e informazioni genetiche consentirà di sviluppare strumenti più precisi per la selezione genetica, come già successo con i bovini. Questo permetterà di migliorare le linee genetiche e, allo stesso tempo, ridurre la consanguineità. Inoltre, sarà possibile selezionare accoppiamenti basati su analisi genomiche piuttosto che su mode del momento, garantendo così parametri più affidabili.

Certo. E quanto vede questa possibilità come fattibile nel breve termine?

Professor Galli: Direi che è fattibile, soprattutto grazie all’uso di dispositivi e sensori che raccolgono dati in modo molto più efficiente rispetto al passato, quando tutto veniva fatto manualmente. Anche le tecniche di sequenziamento del genoma sono diventate molto più accessibili e meno costose. Oggi possiamo sequenziare il genoma di un animale per poche migliaia di euro, rispetto ai costi esorbitanti di qualche anno fa.

Mettiamo insieme tutti questi elementi e penso che entro dieci anni le tecniche di selezione e miglioramento genetico saranno ampiamente utilizzate anche nell’ambito equino.

Queste tecnologie ridefiniranno completamente le strategie di allevamento?

Sì, accelereranno e miglioreranno le scelte selettive che gli allevatori, o le associazioni di razza, considerano desiderabili per le loro popolazioni equine.

Guardando al futuro, in che modo le tecniche di riproduzione assistita, come l’ICSI e la produzione di embrioni in vitro, potrebbero influenzare la selezione genetica e la sostenibilità degli allevamenti europei nei prossimi decenni?

Professor Galli: Queste tecniche permettono di produrre un maggior numero di embrioni da animali selezionati, e successivamente scegliere quelli con le caratteristiche desiderate. Ciò consente di ridurre il numero di animali che non soddisfano i requisiti specifici, come i maschi, che spesso sono meno richiesti rispetto alle femmine. In questo contesto, le tecniche di riproduzione assistita diventano fondamentali per favorire la riproduzione di animali con le caratteristiche desiderate, a discapito di altre meno richieste.

Ad esempio, la tecnica di ovum pick-up consente di raccogliere ovociti da cavalle, anche se portatrici di mutazioni genetiche indesiderate. Producendo poi molti embrioni, si possono selezionare solo quelli sani, eliminando gli alleli indesiderati dalla popolazione. Questo approccio, già adottato nei bovini, è ora applicabile anche agli equini per migliorare la qualità genetica.

Quindi, è un vantaggio concreto. Ma c’è bisogno di informare e sensibilizzare le persone su questi aspetti, cosa ne pensa?

Professor Galli: Assolutamente. È importante che le persone comprendano le potenzialità di queste tecniche, al di là degli aspetti commerciali, per evitare che vengano usate solo per profitto. L’obiettivo dovrebbe essere sempre quello di migliorare la qualità genetica degli animali.

Come emerge dalle parole del Professor Galli, l’evoluzione delle tecnologie di riproduzione assistita rappresenta una delle frontiere più promettenti per garantire un futuro sostenibile nell’allevamento e nella conservazione delle specie.

Tuttavia, affinché queste innovazioni possano davvero fare la differenza, è fondamentale un impegno congiunto tra scienza, istituzioni e opinione pubblica, per superare le sfide etiche, culturali e normative che ancora ostacolano il loro pieno sviluppo.

La storia del Professor Cesare Galli è un esempio brillante di come la passione e l’impegno possano spingere i confini della conoscenza, aprendo nuove strade per il futuro della biotecnologia e della medicina veterinaria.

Rita Leo Verheyden – Alessandra Ceserani

Articoli correlati

Leggi “Avantea protagonista all’ESER 2024 con il Professor Cesare Galli“

Leggi “Avantea: eccellenza nella riproduzione assistita equina e oltre“

© Riproduzione riservata.

Contenuto sponsorizzato.